临床治疗成果

口腔癌

滕宣德医师

口腔及咽部癌病人数在本院居第五位,以2007年为例,新病人数占全国2.5%。

口腔癌、口咽癌及下咽癌三种癌症,位置相邻,致病因子相同,治疗时亦会影响邻接部位,故常合并讨论为「口腔与咽部癌」(排除鼻咽癌)。

在本院头颈癌团队治疗的主要疾病中,鼻咽癌之疾病与治疗模式有独特之处,故有另行统计与分析。至於另一大类疾病即是由「病从口入」的致癌因子─菸、酒、槟榔所产生,即是本章节讨论的重点──口腔与咽部癌(排除鼻咽癌),以下简称为口腔与咽部癌。

在口腔与咽部癌之中,又以口腔癌占最大多数病例,而口腔癌之最主要治疗模式是手术,术後则根据病理结果决定是否加上辅助治疗。

本院治疗成果

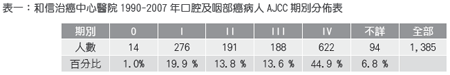

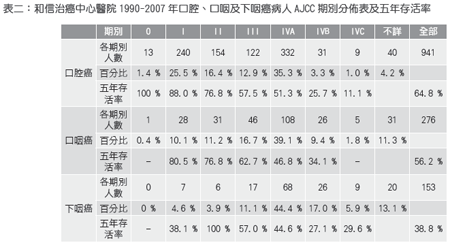

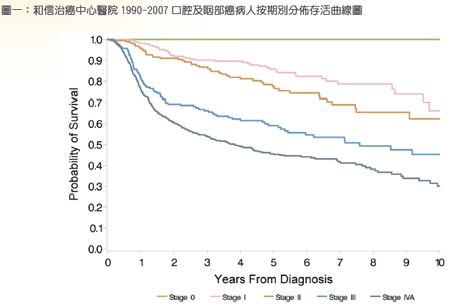

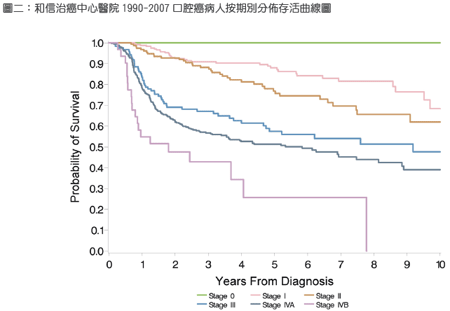

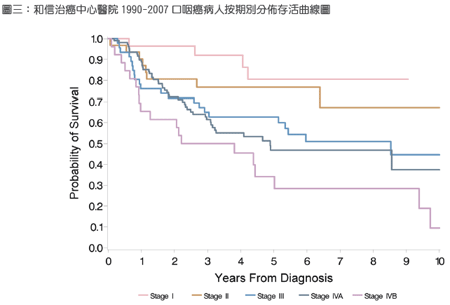

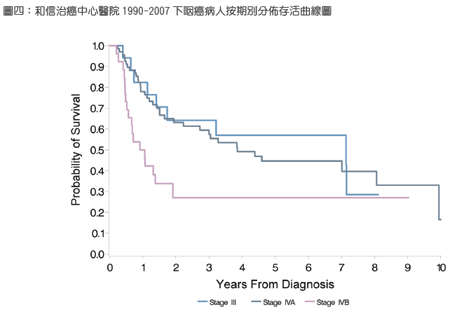

1990-2007年间首次确定诊断为口腔及咽部癌,且之前未曾在院外进行相关治疗者共1,385人,期别分布如表一;其中男性1,225人(88.5%),女性160人(11.5%),年龄中位数51岁(分布22-90岁)。口腔、口咽及下咽癌病人AJCC期别分布表及五年存活率如表二。

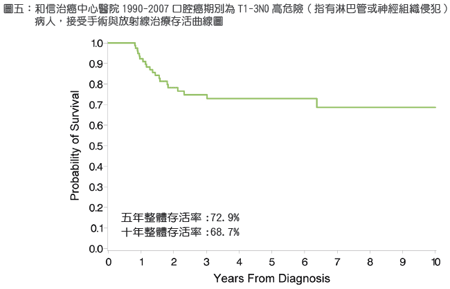

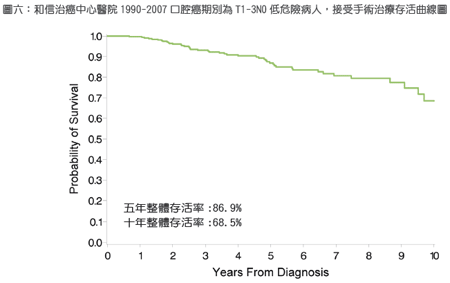

在看完前述各存活率曲线图之後以下两图则以口腔癌之例,说明本院口腔癌之主要治疗模式──手术及可能加上的术後放射线治疗。依据口腔癌术後的病理报告,病人可概略区分成高危险群-有放射线治疗,与低危险群-没有放射线治疗的两群。高危险群是指以下任一种状况手术切缘受肿瘤侵犯,有淋巴结转移,有淋巴结荚膜外组织侵犯,有淋巴管侵入,有神经组织侵犯。

低危险群则是以上状况皆不出现者。下面的图五属於高危险群病人,图六则是低危险病人。这样的分析,可看出病理中的危险因子会影响存活率预後。所有的口腔癌治疗准则及教科书都会提到在危险群病人的术後放射线治疗的重要性(即使对於「危险因子」的定义可能各家有点大同小异)虽然加了放射线治疗,似乎无法完全阻止复发与新生癌症。

分析1990-2007年间口腔癌期别为T1-3N0病人,接受手术与放射线治疗及只接受手术治疗之存活率:接受手术与放射线治疗的病人共78人,追踪期间中位数为37个月(分布10-209月),五年的整体存活率为72.9%(图五);接受手术治疗的病人共324人,追踪期间中位数为56个月(分布8-185月),五年的整体存活率为86.9%(图六)。

与国内外资料的比较

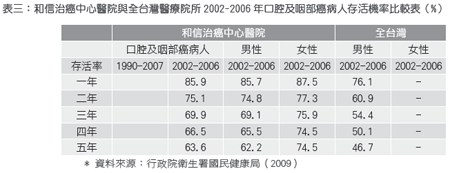

本院病人追踪至2008年底止,五年的整体存活率为63.6%。如与卫生署公布台湾2002-2006年男性口腔及咽部癌五年存活率46.7%比较,本院同时期五年存活率为62.2%(表三)。同时本院2002-2006年男性及女性口腔及咽部癌(不含主唾液腺、鼻咽癌)五年存活率分别为62.2%、74.5%,与美国流行病监督及最终结果相比较,仍相当优秀。

若与美国流行病监督及最终结果(Surveillance Epidemiology and End Results,SEER)公布之1999-2005年男性、女性口腔及咽部癌五年存活率59.9%、63.3%相比较,本院同时期五年存活率分别为66.1%、79.6%(表四)。