中年蔡的奇幻漂流(中)

蔡淑英老师的乐生哲学

这场病成就了我,你在诊间所照顾的病人,他们也和我一样用他的肉身,所有的病人都一样,我们用生病,用

我们的身体在成就各位的专业……

整理记录:郑春鸿(文教暨公共事务部主任)

从我开始生病,得到很多朋友的关怀,他们常常想要来看我、来问我治疗得还好吗?我都告诉他们说不要来看我,不要把我放在「楚门的世界」,放在一个透明的框子里面,避免一次一次的重述我的病情。

facebook上101篇病中日记

後来,我找了facebook平台,每天写网志,嗯!也不是每天,只要心情到一个阶段,就把我治疗的经过、身体发生的变化,一次一次地写在上面。

我在facebook上总共写了101篇,很多内容发生在和信医院,在这里出现的人事物,也就是场景,我都很忠实地记录下心情。这一段期间所面临的是亲身的体验,一部非常真实的纪录片,不是造景造出来的,和信医院不是李安拍「少年派的奇幻漂流」做的人工波浪池,而是一个灵动有温度的人间一隅,我写的是我真正的体验。我之所以这麽做,心想如果我能够度过我人生的这个艰辛的历程,就当它是我病中的日记;如果万一我胯不过,那就当作亲友追思我的内容吧!

无论如果,它就是一个回忆录,至少让亲有们知道我很认真地想要活下来,现在读来,从中也看到和信医院的内涵。我把这101篇记事装在一个folder,也在我美展的时候展现出来。

我要这个学位,这个honor

我在台湾师范大学的美术研究所修硕士学位,那我们毕业的时候必须要有作品展览,也要写一本论文,可是就在我修了两年之後,第三年,我发现我得到癌症,这时候我不知道我能不能顺利地走过来。我很不甘心,无论如何,至少我的墓志铭上面,我要有这个学位,我有这个honor,所以我决定不要放弃。

我还有两门的课要修一学期,下学期就是更艰困的试炼,我必须要完成我的作品、我的论文。那时候,在创作上,我其实已经胸有成竹,我的论文题目是「桐花」,现在非常夯的桐花,可是我做不下去,因为我们要画非常大幅的作品,我的体力太差,治疗占据的时间、车程,都不容许我继续做完这些事情,但我要放下吗?我不愿意在这剩最後一哩路的时候功亏一篑,我陷入了两难交战,那怎麽办呢?我跟教授讨论的时候,剩下的时间并不多,突然灵光一现-----你不就在开始接受治疗吗?

用我肉体的痛苦来写我的论文

你就用这样的治疗,用这样抗癌的经验做为研究论文。好主意!但是怎麽做?我要怎麽样用一个我肉体所受到的痛苦来呈现?怎麽样去告诉人家?这就是我的功课了。

在理论基础上,我决定讨论的是用知觉现象学本身的理论架构,本来我们过去的理论是二元论,在肉体跟精神层次上,肉体是属於比较低下的,我们常常觉得肉体是没有精神层次的,精神才是高的境界。

我们用道德观来界定心灵这方面,身体是属於比较物质性的,可是身体其实是一个载体,也就是身体必须要在一个健全、缓和,还有一个平台,在这个平台你才有办法提升你的道德或者精神层次。

我就决定用我肉体的痛苦来写我的论文。我还面临到生死学,人生的历程,还有老庄的一些学说来支持我的理论,所以最後这一哩路,我把自己生命重叠,以病人和艺术家,面对残疾和痛苦的时候,所展现的创造力和获得的创造上的蜕变。

化疗、放疗、标靶好像在「嗑药」

有些艺术家为了创作,他会去「嗑药」,把自己陷入一种比较张狂、疯狂的状态,去领受那种创造带来的爆发性,我很像就是进入这样一个状态,那些化疗的药物、那些放射线的治疗、那个标靶就让我好像在「嗑药」一样,有时候我觉得很沮丧,有时候觉得很疯狂,有时候陷入一种幻觉,然後有时候你去面对这种死亡带来的威胁,一种恐惧害怕,我就在这麽情况下,在和信成就了我的创作,让这个白袍的权威来帮助我记住这个创作,这是不是一个很特殊的机缘,所以我觉得我好像非常幸运,虽然生病不是什麽多愉快的事情,但是这场病成就了我的另一段生命。

邀请陈竹筠医师来看我的作品

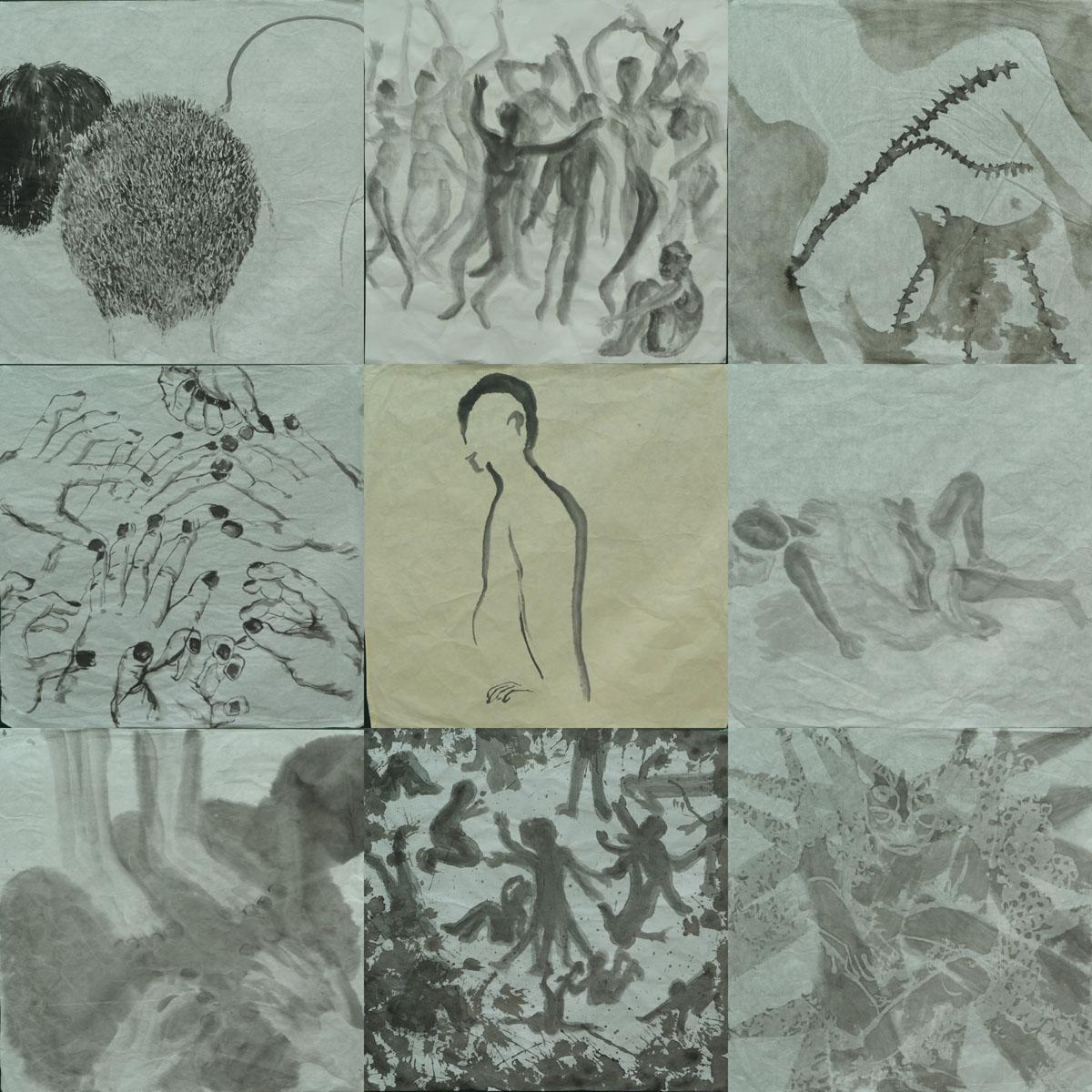

我的作品美展是在师大德群艺廊举行,在5月27日,我鼓起勇气邀请陈竹筠医师来看我的作品,她给我非常大的回馈。展场的周围这些小图片就是我的在facebook上面的网志,我的作品45x45公分的小张的作品,像一块大磁砖这样,然後我把它拼拼成像九宫格,总共有10幅作品。

我今天带来的是这一幅长图的作品,那这个作品当初是怎麽做的呢?我那时候只要有一些特殊的感觉,我就在随手抓起纸,然後就开始,譬如说我在愤怒,我就开始去泼洒一些墨,然後我治疗在恐惧或害怕的时候,有什麽场景,我就没有设限的随兴就一直做一直做一直做。那是一种好像很杂乱的方式呈现的,但是我在展的时候,我必须怎样把它organize,把它归类成一个比较完整的画面,可以跟我的观众来交流呢?

用《心经》中的五蕴来归纳创作

我面临到这样的问题,我怎麽样把它展示出来,内心发泄出来之後,怎麽把它展现出来,给我一个很长的思考空间,这些作品的时候要怎麽归类,因为我的治疗是重叠的,我不能说「这是我的放射线治疗」,「这是我的开刀」,「这是我的化疗」。好像也没办法呈现「这是我生气的时候」,「这是我沮丧的时候」,「这是我难过的时候」,「这是我害怕的时候」,很难去归类的。

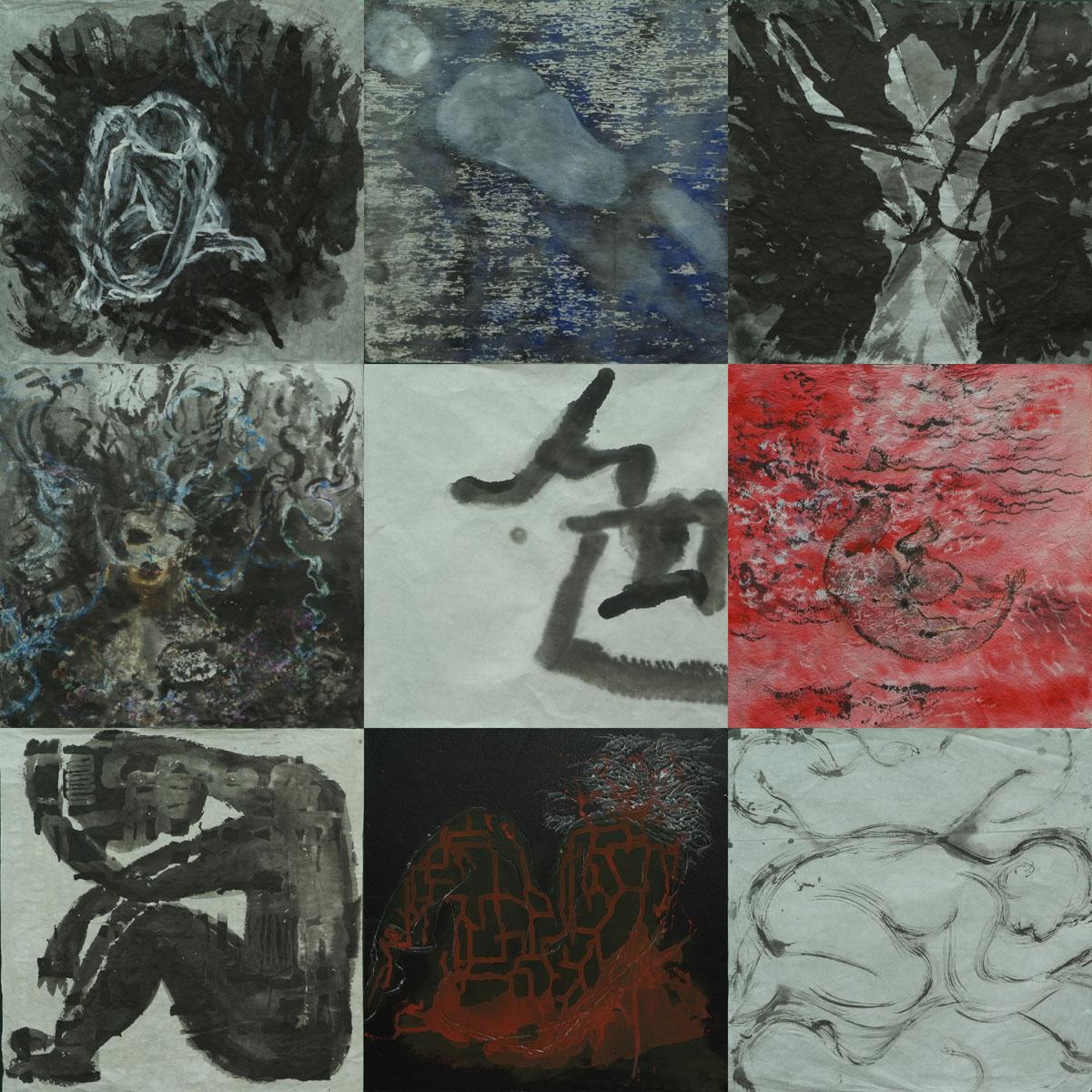

所以我左思右考,因为那时候我常常用书法在平复我的情绪,常常写的是《心经》,所以我最後决定用《心经》中的五蕴:色、受、想、行、识,来区分我作品的类别。

《心经》里面的五蕴:第一是色,色不是我们想像的那个色,也不是颜色的色,是我们的那个「色身」,在禅学里面的「色身」,就是我们物质的身体,外貌型态的色。

第二个是受,受是感受,也就是属於情绪方面的,情绪是最多样的,尤其在化疗的时候。

接着是想,想是感受以後所产生的认知,你有这种感受你知道为什麽,是怎麽样进来的。

行,行是认知身後产後出来的行为跟反应,你做了一些什麽处理跟反应。

识,在生命的过程主体产生的动作跟意识,循环不息的照应和果报。

由此思考到人生整个因果关系、生死的一些问题。

整个展场就分为这两个部分,一个是笔记;一个是图绘。笔记是80天我的网志上呈现的。然後接着是我的10幅作品。

现在我把它用介绍的方式10幅作品,第一个是色,描写色身在接受疗程的时候所呈现的一些外貌,在这里本来我们在商场看的时候,陈医师说:「你可以来我们医院展出,但是我怕会吓到病人,也就是还没开始接受治疗的时候就吓跑了。」的确,医护人员都是学科学的,科学是把复杂的变成简单的,你学到的是复杂的,然後用简单的方式,用一个结果来呈现;艺术的领域是把简单的变成复杂,也就是简单的一件事情,它会用夸张,比较属於震撼的画面来呈现出来。

看到红色就会不自觉地打寒颤

在做化疗的时候,你会觉得你是被包围,孤寂的,然後你会觉得你是浮沉在你的,好像要溺水一样浮沉的,然後你会觉得是被切割的,然後在小红莓进到你身体里的时候。化疗的时候,我受到非常制约的反应,看到红色的东西就会不自觉地打寒颤,包括我打完以後到上厕所,去看到红色的感觉令你非常害怕,有一次我在家里面,然後我上完厕所看到那个马桶就开始产生一种非常恐惧的心理,我想难道小红莓还在我身上?原来我是吃了红色的火龙果,但我看到红色就一种惊惧的感觉,你会觉得好像是层叠起来,被泛滥、被穿透,有时候你觉得非常的孤寂、害怕,你自卑。你会觉得你是在一种被侵犯、张扬的状态。这是一个色界,色身所去承受的。

觉得自己像一只秃驴一样

第二幅也是色身,那是外貌,譬如说你会掉光头发,我觉得自己像一只秃驴一样,然後会慢慢长出头发,这种时间的蜕变,还有你会觉得群魔乱舞,好像你旁边的世界是跟你不一样的,然後你觉得你身体像被切,有很多的刀疤,然後你辗转在床的时候的那种难眠、焦虑。

做放射线治疗的时候,你觉得你全身放射线都跑到你的骨头里面去了,然後你觉得你的肢体是残缺,因为紫衫醇一进来的时候,那个末梢的神经是受影响的,我常常觉得那个脚不是自己的脚,然後麻痹,不属於自己身体的感觉,你觉得你的尊严是被践踏的,那个头发掉光的时候很自卑,尤其是在掉的那一刻,那是一种很惊惧的感觉,然後你的指甲会翻黑,所以你不敢跟人家握手,你会选择藏起你的手,这一幅显现的你的自尊是被剥除的。

身体都是药物好像要被融化

因为我觉得我已经失去了女性的特徵,我再也没什麽吸引力,头是光的,胸是平的,这不就是女孩子吸引人的特质吗?我觉得我已经失去了我的自尊了。我记得那时候我蒐集了非常多的纸,然後去选择,挑选出来所能够展出的。

受,感受,你在暗室的时候,你看到的亮光只有在门缝里面透出来的光,然後这些你会出现一个重叠的幻象,这是癌细胞,它可能藏在某一个地方,你不知道你体内还有没有别的,然後在我做化疗、标靶治疗的时候同时要住院,你觉得你身体都是药物好像要被融化的感觉,然後这些叫矫饰,我必须要戴着假发来过日子。我住在宿舍的时候,我的手机也没电,电话也坏掉,我突然陷入一种很孤寂的感觉,那这是属於情绪方面的,受,这是我所有的感觉,

被一个红色的迷雾掳走

和信医院其实很乾净,但化疗时,我觉得所有闻到的都是那种气味,那时候那个气味还觉得很像福马林,然後你会觉得被掳走,被一个红色的迷雾掳走,你的触觉是钝的,不同的作品表现这是触觉,这是视觉,这是味觉,你的视觉是多形象的、幻化的,用这样来表示我的感觉。

你的向往、你的渴求,最在意的当然就是这个「事业线」啦!虽然我不是全拿,余医师非常好心的告诉我说你可以不用全切除,保留外观。我觉得我很向往我的我秃头上面有很多可以有造型的头发,然後这是我纵身掉入红尘,红尘俗世的虚荣奢华,属於女孩子的虚荣,这是我的人生里面的语言,我所向往的。

用医院留下的剩物做成作品

行,这里不容易呈现出来,这些东西全部都是实务,这件作品是我在是和信医院的物质、口罩等做成的。陈医师开给我的药剂,我把那个安眠药节省下来,没有回收,而且我也不愿意吃,我度过无数失眠的夜晚,然後我把它拿来做我的画作,就是把药就真的放在上面。陈医师看了说:「哈!那是我开给你的吗?看起来好可怕。」这是病人手环,我住院化疗时候打的手环,我就每次我跟护士小姐说我可以留吗,她说你要留这个干什麽,我要留来这里做我的创作;这是我吃的一些细胞的营养,我必须支持我度过我的生命;这是药袋、药罐,这里还有针筒,我随手在和信医院拿的擦手纸,我有时候坐在马桶上面,然後我就开始在那边用我的画画。而这一群人就是在座的各位,你看那个白袍全部穿起来的时候有多吓人。

医护人员是我的「车票」、我的「希望」

你躲在这里,用很权威的看我一眼,所以我们都是非常卑微的病人在这里,这是行,这边这两串是我来往的车票。

这一幅我非常有感觉的,也是陈医师很有感觉的,我常常觉得这个无边的黑暗就像你进入了一个黑暗的隧道里面,你很沮丧,你不知道这个列车要开往哪里,可是那时候你始终相信会有一群掌舵者会把你带离开这个黑暗。也许那个亮光你那时候看不到,可是你知道前方不久的未来会有那道光出现,虽然是黑暗的,可是你知道列车在往前行,那个时候我把所有的车票留下来,因为那个车票代表着我的希望,那个会带我走到求生的希望,在场的各位医护人员就是那时候我的「车票」、我的「希望」。

这是放射线台,一个很奇怪的机器在你面前张牙舞爪,然後所有人都躲开了,就你在一个空间里面看着那个机器对你张牙舞爪。(未完,待续)